2.1. Concepto de administración pública.

Como parte de los estudios que necesariamente deben realizarse previo al dimensionamiento del impacto del principio de la paridad en todo en el orden gubernamental, se encuentra el relativo a la identificación del contexto en el cual debe desarrollarse el contenido y el alcance del mismo. En ese sentido, nuestro punto de partida y a la vez ámbito material, corresponde al de la administración pública. Por ello, es fundamental clarificar qué es lo que debemos entender por administración pública.

Existen múltiples definiciones del concepto de administración pública dado que, desde su origen y hasta el siglo XVII, existió una confusión de lo administrativo con otras materias de gobierno como justicia, economía, política, políticas, finanzas e incluso como una submateria de la sociología; entre ese universo de definiciones se encuentran las de varios autores:

Para Miguel Acosta Romero:

La Administración Pública es la parte de los órganos del Estado que dependen directa o indirectamente del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo toda la actividad estatal que no desarrollan los otros poderes (Legislativo y Judicial) su acción es continua y permanente, siempre persigue el interés público, adopta una forma de organización jerarquizada y cuenta con: a) elementos personales, b) elementos patrimoniales, c) estructura jurídica, d) procedimientos técnicos (p. XX) .

Para Miguel Galindo es el proceso cuyo objeto es la coordinación eficaz y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos con la máxima productividad <18. Galindo, M. (2000). Teoría de la Administración Pública. México: Porrúa.>.

Por su parte, Jorge Fernández la explica como una serie de etapas concatenadas y sucesivas dirigidas a obtener metas y objetivos predeterminados de un conjunto social, mediante el aprovechamiento racional de sus elementos disponibles <19. Fernández, J. (2016). Derecho Administrativo. México: Secretaría de Cultura.>.

También existen otras definiciones con base en la función, operación, alcance y objeto de estudio, para efectos de este trabajo usaré las definiciones que contemplan el alcance y el objeto de estudio de la administración pública, dado que me abocaré a la relación de la administración pública con las políticas públicas, gobierno y el poder Legislativo; es necesario partir de los elementos esenciales de la administración pública, definiendo los objetos de estudio para el tema en cuestión:

Acorde a José Cándido González <20. Mercado, J. (2005). La administración pública como ciencia: Una aproximación a su objeto de estudio. Espacios Públicos, 162-175.> y Omar Guerrero <21. Guerrero, O. (1990). Teoría Administrativa del Estado. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.>, el foco central de la Administración Pública es per se, sin embargo, tiene una serie de objetos de estudios que enriquecen la materia, y en el caso de esta investigación le confieren sustento metodológico:

- Estado <22. Concepto de Estado como estructura que da vida al conjunto de instituciones políticas modernas y de las que se desprenden el sistema político, régimen, gobierno y administración pública. Herman Heller lo define como la “estructura económica, jurídica y política de dominación. El Estado tiene cuatro elementos básicos y generales: 1) posee gobierno (poder político), 2) tiene un pueblo (como nación), 3) ostenta territorio, y 4) está regulado con base en un estado de derecho que lo legitima y que basa su organización en la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial (Secretaría de Gobernación, 2017)>

- El manejo público (management)

- Burocracia

- El poder

- Institución estatal, proceso administrativo y razón técnica.

- La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial)

- Las políticas públicas (policy).

De lo anterior se desprende que la administración pública instrumentada por el poder Ejecutivo se desarrolla en las organizaciones del gobierno cuya permanencia no está garantizada, dado que responde a las necesidades y realidades de una sociedad que evoluciona. Asimismo, la administración pública tiene la función de realizar las actividades que tienen que ver con el ejercicio, conservación y expansión del poder, lo que le confiere un carácter político y administrativo, siendo la coincidencia de la búsqueda del bien común lo que le otorga al Estado la facultad de propiciarlo, por medio de sus instituciones estatales.

Esquema 1. Funciones de la administración pública como institución estatal.

| Carácter Político |

|

|

| Carácter Administrativo |

|

Fuente: elaboración propia con base en González y Cándido (2005).

Como muestra el esquema anterior, tanto en el carácter político como en el carácter administrativo de la administración pública como institución estatal, existe la coincidencia de las políticas públicas, por lo que en este trabajo se desarrollará la relación del carácter político, específicamente la correlación con el Poder Legislativo y las políticas públicas en beneficio de la creación de la paridad para su aplicación en el Servicio Profesional de Carrera en el periodo 2015-2018.

Esquema 2. FMarco conceptual de la investigación.

Fuente: elaboración propia.

2.2. La presencia de las mujeres en el desarrollo de la administración pública.

La igualdad sustantiva como principio constitucional pero también como regla aplicable a la estructuración de la administración pública pareciera ser una conquista contemporánea, sin embargo, a lo largo de la historia podemos encontrar pasos fundamentales que de manera paulatina fueron recogidas por la evidencia documental.

Poder identificar cada una de estas aportaciones permite medir con un mejor y mayor rigor el grado de desarrollo de las mujeres y el papel desempeñado en la historia de la función pública.

La administración pública tiene su origen en tiempos remotos, siendo Grecia y Roma los principales representantes de ésta, sin embargo, la presencia de las mujeres es casi inexistente, como expresan Zanakis <23. Zanakis, S., Theofanides, Kontaratos, & Tassios. (2003). Ancient Greeks´ Practices and Contributions in Public and Entrepreneurship Decision Making. Informs Journals on Applied Analytics, 1-124.> et al. Además de las artes y la filosofía, los griegos contribuyeron a las ideas y prácticas de la toma de decisiones económicas y sociales. En el siglo IV a. C., en sus Manuales de Administración Pública Jenofonte contribuyó activamente con ideas de liderazgo, gestión, crecimiento económico y captación de fondos. Adicionalmente se tiene documentado que en Atenas durante los siglos V al III a. C., se utilizaban dispositivos de dibujo para la selección democrática de funcionarios públicos y jurados. El oráculo de Delfos, de los siglos IX al III a. C., se concebía como una red inteligente del mundo antiguo donde sacerdotes considerados los sabios de la antigüedad, recopilaban y evaluaban información asesorando a personas comunes y líderes como Alejandro Magno en la toma de decisiones de gobierno. Sin embargo, es escasa la literatura referente a la administración pública donde se mencione que eran las mujeres las que daban las profecías a los consultantes, es decir, tenían el papel principal en la toma de decisiones, estas mujeres pertenecientes a las vírgenes délficas fueron denominadas sacerdotisas, o Pitia (tradicionalmente una mujer de 50 años que por voluntad propia renunciaba a la vida ciudadana cortando cualquier vínculo con la familia y amigos, aislándose el resto de su existencia) <24. GRECA. (14 de enero de 2019). Breve Historia del Oráculo de Delfos. Obtenido de Greca: https://www.greca.co/es/blog/2019/6/13/breve-historia-del-oraculo-de-delfos-que-es-y-donde-esta>.

Esta Grecia antigua dominada por los hombres que ocupaban los más altos puestos de la sociedad, guerreros en el campo de batalla y gobernantes de imperios poderosos, no escapaba del influjo femenino, ya que desde el campesino más humilde hasta el emperador confiaban en el consejo de una mujer, y así fue durante casi mil años; en contraparte, las mujeres en la sociedad griega eran relegadas al hogar, viviendo bajo el control de los hombres desde su nacimiento hasta su muerte, ya fuera bajo el yugo de los padres, hermanos o esposos, negándoles su participación en el voto o empleos públicos, herencias o posesión de propiedades.

En este tenor de ideas, es importante rescatar la visión filosófica respecto a la mujer, de los principales creadores de importantes aspectos de la administración pública en la antigua Grecia, comenzando con Platón quien en su obra maestra La República establece la búsqueda de la sociedad perfecta, reconociendo la misma naturaleza para el hombre y para la mujer aunque en la práctica esto difería), en la República ideal, la formación de los ciudadanos era de vital importancia por lo tanto, la educación pretendía ser en igualdad de circunstancias entre hombre y mujeres, reconociendo la racionalidad y templanza de la mujeres, por lo cual,desde la óptica de Platón, podían participar en las tareas del Estado o incluso ser gobernantes, dependiendo de sus aptitudes.

Sin embargo, si bien Platón reconocía que hay mujeres que tienen mayor desempeño que algunos hombres, consideraba que en general su aprendizaje era más lento y por ende eran inferiores, esta contradicción también la manifestaba entre el trato entre hombre y mujeres cuando antepone los intereses de la Polis <25. Polis: En la antigua Grecia, Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Real Academia Española. (21 de enero de 2019). Obtenido de https://dle.rae.es/polis> por un lado, con la participación de la mujer en la clase guerrera para aumentar el número de combatientes, pero a su vez ofrece a las mujeres como objeto de diversión y recompensa masculina, lo que en resumen, como destaca Reck (2011, p. XX) , que “Platón no escapa al sexismo de su época”.

Aristóteles, por su parte, excluye a la mujer y la subordina a la presencia masculina y a su administración, otorgándole la única función de reproducción, y afirma que la única virtud que posee como persona es el silencio, por lo que carentes de discurso de conocimiento <26. Discurso de conocimiento el compuesto por el conocimiento técnico funcional como el sociopolítico, filosófico y literario que incide en el comportamiento social. Dalton, M. (1996). Mujeres, Diosas y musas: tejedoras de la memoria. Ciudad de México: El Colegio de México.> no poseen identidad, y por ende no podían ser consideradas ciudadanas sujetas de derechos <27. Egea, S. (19 de octubre de 2007). El papel de la mujer en la antigua Grecia y la Novela.>, según explica Egea (2007, p. XX). Cabe destacar que también clasifica a las mujeres acorde a la zona geográfica; en Atenienses como mujeres independientes, propietarias y hasta cierto punto poderosas cuyas acciones causan más mal que bien, y por otro lado, con un comportamiento incorrecto a Espartanas y Cartaginesas quienes desde su punto de vista rompen los modelos establecidos de la sociedad; en resumen opina negativamente de las mujeres y lo plasma en su tratado La Política definiéndolas como un ser incompleto y comparándolas con animales. Asimismo, es un crítico de Platón manifestando su desacuerdo con su visión de la República ideal, respecto a la igualdad de hombres y mujeres en la propiedad privada, política y educación, ya que para él, el hombre es un ser social y político por naturaleza, mientras que las mujeres son seres biológicos destinadas a la reproducción, cuya única razón de ser es otorgada por tener un esposo y una familia, si es “afortunada” de poseer lo anterior tendría un estatus mayor que una esclava, dado que la familia para Aristóteles era el núcleo de unión fundamental para la sociedad y el vínculo natural que mantiene el principio de Estado.

Desde la posición de Aristóteles, la administración de los bienes es facultad exclusiva de los hombres, por ende, el Estado es patriarcal, y su función de legislar y administrar se complementa con la prescripción de la herencia ciudadana por procreación y cuya participación de la mujer se reduce a su función biológica <28. Dalton, M. (1996). La mujer en la política de Aristóteles. En M. Dalton, Mujeres, diosas y musas: tejedoras de la memoria (págs. 345-416). México: El Colegio de México.>.

2.3. Antecedentes de las aportaciones de las mujeres en la administración pública.

En el tiempo comprendido entre la Antigüedad y el inicio de la Edad Moderna, la participación de la mujer en la administración pública se dirigió hacia una variedad de preocupaciones que nada tenían que ver con los problemas administrativos. A continuación, se expone un recuento de los principales aportadores a la administración pública de ese periodo y su conceptualización de la mujer, a efecto de tener un panorama del significado de la participación de la mujer en los orígenes del desarrollo de la administración pública como disciplina autónoma; posteriormente se presenta un breve listado de los hitos en la evolución de cada uno de los modelos occidentales realizado por las mujeres, teniendo como referencia a Europa Occidental, Estados Unidos y, por último, México.

Tabla 1. Teóricos de la administración pública y la conceptualización de la mujer.

| Autor | Periodo | Aportación | Concepción de la mujer |

|---|---|---|---|

| Francis Bacon | 1561-1626 | Principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio, apoya el elemento primordial de la administración: la planeación. | Autoras como Carolyn Merchant y Evelyn Fox Keller señalan que, siendo uno de los principales promotores de la ciencia moderna, Bacon contribuyó a la masculinización de la actividad científica y a una identificación de la naturaleza con la mujer, entendida como objeto que debe ser dominado, manipulado y ultrajado por parte del varón que hace ciencia. |

| René Descartes | 1596-1650 | En su obra El discurso del método para conducir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias, describe los principales conceptos de su método filosófico, hoy denominado método cartesiano, donde la premisa fundamental es dividir el problema hasta lo más elemental y el principio de síntesis, ordenar las actividades de menor a mayor complejidad. Por lo anterior, la administración pública, como disciplina social, se funda con estos principios de la razón moderna representada por este autor y se fue nutriendo del empirismo y utilitarismo. | Descartes reconoce la igualdad entre los individuos. La capacidad racional es propia de todos los seres humanos, no está restringida a un grupo social, a una clase o a un sexo en específico, es una capacidad universal, por tanto, también es propio de lo femenino. |

| Tomas Hobbes | 1588-1679 | Desarrolló la teoría del Origen Contractualista del Estado, según la cual el hombre primitivo que vivía en estado salvaje pasó lentamente a la vida social mediante un pacto entre todos. Más aún, “el hombre es un lobo para el hombre”, o sea, que el hombre primitivo era un ser antisocial por definición, y vivía en guerra permanente con sus vecinos. El Estado vendría a ser, por tanto, la resultante inevitable de dicha situación, para imponer el orden y la organización en la vida social, a la manera de un Leviatán. El Estado, a medida que crece, presenta las dimensiones de un dinosaurio, amenazando la libertad de todos los individuos. | Contrario a la época Hobbes expone en su obra Elements of law, publicada en 1640, los planteamientos iniciales en torno a la igualdad en el estado natural entre hombres y mujeres, ya que se refiere a la especie humana sin hacer exclusión de género, refiriendo que la cesión del poder por parte de las mujeres al hombre, en el estado civil, en otras palabras, la cesión de su gobierno, es por cuenta de un convenio y no como producto de una ley natural. |

| Jean-Jacques Rousseau | 1712-1778 | Desarrolló la teoría del Contrato Social: el Estado surge de un acuerdo de voluntades. Sin embargo, si el hombre es por naturaleza bueno y afable, la vida en sociedad lo corrompe. | Argumenta la subordinación de la mujer por completo a su familia y su hogar, siendo su prototipo de mujer “natural” la casta, sumisa y modesta, reservada al ámbito privado, mientras el hombre es el único destinado al ámbito público. También afirmó que las mujeres son seres inferiores y subordinadas que debían ser educadas con el solo objeto de servir a los hombres y proporcionarles placer. |

| Johann Heinrich Gottlob Von Justi | 1717-1771 | En Alemania, a mediados del siglo XVIII, Von Justi diferenció a la policey ante otros fenómenos gubernamentales, como la economía, las finanzas y la política, y así facilitó la definición primigenia de lo que después sería la administración. De aquí también surgió la ciencia de la policía (Policey-Wissenschaft) como eje de los estudios administrativos, que entonces se conocían como ciencias camerales. La ciencia de la policía era aquella disciplina cuyas enseñanzas estaban destinadas a preparar a los estadistas y los funcionarios públicos para comprender el modo como se podía incrementar el poder del Estado y acrecentar a sus fuerzas interiores (Gerrero, XXXX, p. XX). | Consideró que la tarea del Estado son educar a las mujeres para ser incorporadas al ejercicio de las profesiones liberales y a la par, instituir bibliotecas para la difusión de la cultura. |

| Karl Marx | 1818-1883 | Propone una teoría del Origen Económico del Estado. El surgimiento del poder político y del Estado no es más que el fruto de la dominación económica del hombre por el hombre. El Estado se convierte en un orden coercitivo, impuesto por una clase social explotadora. | Marx reconoció la importancia de la relación entre hombres y mujeres en la historia desde sus primeras obras. Denunció la opresión de las mujeres, sobre todo en la familia capitalista, burguesa. Por ejemplo, en los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, detalla que la relación entre mujeres y hombres en toda sociedad en todo periodo histórico es la medida de cómo los seres humanos han sido capaces de humanizar la naturaleza, estas son las palabras que usa. En La ideología alemana, habla de la esclavitud latente en la familia, y de cómo los varones se apropian del trabajo de las mujeres. En El manifiesto comunista, denuncia la opresión de las mujeres en la familia burguesa, cómo las tratan como propiedad privada y cómo las usan para transmitir la herencia. Hay por tanto cierta presencia de una conciencia feminista, pero son comentarios ocasionales que no se traducen en una teoría como tal. Solo en el volumen I de El capital Marx analiza el trabajo de las mujeres en el capitalismo, pero solo analiza el trabajo de las mujeres obreras en la gran industria. |

Fuente: Elaboración propia con base en Teoría Administrativa del Estado <29. Guerrero, O. OP. Cit. Pág 4-5.>, Pensamiento administrativo <30. Pensamiento administrativo. (04 de Noviembre de 2008). Obtenido de http://pensamientoadmon.blogspot.mx/2008/11/aportes-la-administracion.html>, Influencia de los filósofos en la administración <31. Spaces. (2012). Influencia de los filósofos en la Administración. Obtenido de https://introadministracion.wikispaces.com/file/view/Influencia+de+los+Filosofos+en+la+Administracion.pdf>, La filosofía en la administración <32. Cerutti, H. (1998). La filosofía en la Administración. e-journal UNAM, 7-14.>, Francis Bacon: La ciencia entre la historia del hombre y la historia de la naturaleza <33. Manzo, S. (2004). Francis Bacon: la ciencia entre la historia del hombre y la historia de la naturaleza. Memoria Académica (págs. 277-346). La Plata, Argentina: UNLP-FaHCE.>, El proyecto de modernidad y la administración pública <34. Espejel, J. (2015). El proyecto de modernidad y la administración pública. Revista Iberoamericana de las ciencias sociales y humanísticas, 1-18.>, Mujer, e igualdad en Hobbes y Spinoza <35. Durán, R. (1998). Mujer, e igualdad en Hobbes y Spinoza. Philosophy and Gender>, El ideal de la mujer en Rousseau <36. Rios, T. (2016). The ideal of woman according Rousseau. Revista científica de la UCSA, 24-30.>, La mujer en la Obra de Jean Jacques Rousseau <37. Calderón, F. (2005). La mujer en la obra de Jean Jacques Rousseau. Revista de Filosofía, 165-177.>, La participación de la mujer en el ámbito de lo público: Administración Política y Economía <38. Hernández, M. D. (13 de 04 de 2018). Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Obtenido de Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/article/view/3681/4501#N3>, Marxismo y feminismo: historia y conceptos <39. Camacho, A. (2014). La Administración Pública y la Administración en México. En R. Rodríguez, & Coord., La mujer en la Administración Pública (págs. 33-48). México: INAP A.C.>.

La tabla 1. Teóricos de la administración pública y la conceptualización de la mujer nos muestra que aunque la mayoría de los principales aportadores de la esta disciplina no estaban de acuerdo con la igualdad de la mujer y que quienes aceptaban cierta igualdad de género, no externaron su completa opinión respecto a su inclusión y/o participación dentro de la sociedad -lo cual es atribuible al pensamiento de la época- profundizando en el tema y acorde a Adriana Camacho en su discusión filosófica la Administración Pública y la mujer en México <40. Camacho, A. (2014). La Administración Pública y la Administración en México. En R. Rodríguez, & Coord., La mujer en la Administración Pública (págs. 33-48). México: INAP A.C.> esta forma de pensamiento debe entenderse desde la distinción entre quienes sostenían la igualdad en el tratamiento de la ley y quienes buscaban la repartición igualitaria de los recursos de la sociedad, considerando que la importancia de la igualdad radica en que es uno de los fundamentos principales para afianzar la democracia como forma de organización política, y aunado a que las diversas opiniones sobre el término varían entre sí se considera la igualdad en términos concretos (la identidad entre dos objetos que comparten todas sus características) o la igualdad referida como equidad, es decir dos formas que no son completamente idénticas pero reconocidas como iguales.

Abriendo un paréntesis, es importante resaltar que la administración pública es la piedra angular de un gobierno y su principal instrumento para poner en práctica las políticas públicas y los programas nacionales, y que el ideal es que esté regida bajos los principios de imparcialidad, responsabilidad, justicia, no discriminación e igualdad (PNUD, 2014) , de ahí la importancia de clarificar la relación entre la igualdad y la democracia como forma de organización política mencionada anteriormente, donde la democracia implica que el poder de decisión reside en los ciudadanos y si los representante políticos elegidos defienden adecuadamente los intereses de los ciudadanos y de la comunidad en general, su decisión garantizará la igualdad <41. Romero, M. (2 de 10 de 2017). Economía del Bienestar. Obtenido de https://manuelromerohernandez.wordpress.com/2017/10/02/283/>, Por otra parte a decir de Reyes Heredia (2009), históricamente la inclusión de la mujer y la visión de género en las políticas públicas ha sido de manera desequilibrada en vez de incluirla como parte integral o independiente, se incluye de manera complementaria o subordinada <42. Reyes, G. D. (2009). Género, educación y socialización: Una propuesta de políticas públicas con perspectiva de género. En INAP. A.C., La modernización de la Administración Pública en México (págs. 125-140). México: Instituto Nacional de Administración Pública A.>, cierro paréntesis.

Continuando con la recopilación de la aportación de la mujer en la historia y desarrollo de la Administración Pública, |la tabla 2. Aportación de las mujeres a la administración pública es una recopilación de contribuciones a la administración pública en las estructuras gubernamentales, realizadas por mujeres de Europa, Estados Unidos y México, con el fin de visibilizar los desarrollos que históricamente han realizado.

Tabla 2. Aportación de las mujeres a la administración pública.

| Mujeres | Aportación a la administración pública |

|---|---|

| EUROPA | |

| Isabel de Bohemia

Siglo XVII |

Aportaciones a la teoría Cartesiana (posteriormente método cartesiano) en los temas de política, ciencia, ética y la relación mente-cuerpo, posterior a esta colaboración Descartes plasma su última obra Las Pasiones del Alma. |

| Reina Cristina de Suecia Siglo XVII |

Aportaciones filosóficas en el plano ético por intercambio de correspondencia con Descartes las cuales contribuyeron a la obra Las Pasiones del Alma. |

| ESTADOS UNIDOS | |

| Adah Laverne Burtchfiel

1900 |

Pionera de la administración pública, jefa editorial de 1943-1958 de los 15 volúmenes de ASPA's (American Society for Public Administration) su disertación “The Theory of American International Law: Analysis and Criticism” evalúa el valor del ciudadano en el contexto global y en la creación de la legislación, ya que las necesidades del ciudadano son el punto toral de su creación, así como la importancia de estudiar las leyes internacionales tomando en cuenta la historia diplomática, política y economía de los estados. |

| Josephine Goldmark

1877 |

Defensora de los derechos de la mujer, defendió el derecho a la jornada laboral de ocho horas, por lo cual, en sus inicios de la abogacía, escribe el “The Goldmark-Brandeis Brief” una investigación donde recopiló las consecuencias de las jornadas excesivas en el trabajo infantil y las mujeres, trabajo posteriormente utilizado para juicios de demandas por los derechos laborales, contribuyendo a la reforma laboral de Estados Unidos. Con el nacimiento de la administración pública como oferta académica, defiende la importancia de la investigación científica para la mejora organizacional de las instituciones públicas, particularmente al mostrar cómo la investigación organizacional podría afectar la legislación y las decisiones judiciales. |

| Mary Asthon Rice Livermore 1820 |

Sufragista fundadora de la Asociación Americana del Sufragio de la Mujer y de la Asociación para el Adelanto de la Mujer, durante la guerra civil es parte de la Comisión Sanitaria, al término de ella, escribe su obra “Mujer cooperativa en el Estado” para North America Review, donde explica cómo la participación de las mujeres en la Comisión Sanitaria cambia su visión de sí mismas y su papel colectivo en la sociedad, trabajo que demuestra que la experiencia de gestión y administración de casos que las mujeres adquirieron durante la guerra civil influyó en el movimiento por los derechos de las mujeres en la segunda mitad del S. XX. Su trabajo también mostró el ejemplo de feminidad cooperativa al servicio del estado, afirmando que es el ideal del servidor público. |

| Nellie Taylor Ross

1876-1977 |

Primera mujer gobernadora del estado de Wyoming en Estados Unidos, en el periodo de 1925-1927. Durante su gobierno se destacó por exigir que las ciudades, condados y distritos escolares tuvieran presupuestos; leyes estatales más fuertes que regularan los bancos; exploración de mejores formas de vender el crudo pesado de Wyoming; destinar algunas regalías minerales estatales a los distritos escolares; obtener más fondos para la universidad; mejorar la seguridad de los mineros del carbón; proteger a las mujeres en trabajos industriales; y apoyando una enmienda propuesta a la Constitución de los Estados Unidos que reduciría el trabajo infantil. Se dedicó a la administración pública durante el periodo de 1933-1954 como directora de la Casa de La Moneda de Estados Unidos, donde supervisó la acuñación de monedas de petróleo y estuvo a cargo de las siete oficinas gubernamentales que recibieron, ensayaron, pagaron y almacenaron el oro y la plata del gobierno. |

| Madam Secretary Frances Perkins 1880-1965 |

Secretaria del trabajo durante los cuatro periodos del presidente Roosevelt, desde 1933 hasta 1945, su trabajo contribuyó a la modernización en la legislación laboral y a la modernización de las leyes y reglamentos respecto a jornadas de trabajo de 40 horas semanales, códigos de seguridad industrial, indemnización laboral, trabajo social, el trabajo a domicilio industrial, desempleo, y la seguridad social. Su obra “Women and Economics: A Study of the Economic relation between Men and Women as a factor in social evolución” la posiciona como un referente internacional en el derecho de la mujer al trabajo, en esta obra refiere que el trabajo humanizaría a las mujeres, y que los “valores familiares” de la época eran una prisión para las mismas. Estableció el sistema de méritos para la toma de decisiones modernizando así la Secretaría del Trabajo, incluyendo un grupo de expertos multidisciplinarios como abogados, administradores públicos familiarizados con la legislación laboral, economistas, entre otros, lo que la llevó a ser la secretaría más eficiente del gabinete de Roosevelt. Su proyecto permitió que Estados Unidos de Norteamérica se uniera en 1934 a la Organización Internacional del Trabajo (ILO por sus siglas en inglés) para promover y mejorar las condiciones laborales. |

| Patricia Roberts Harris

1924-1985 |

Se dedicó al servicio público inicialmente como diplomática, al convertirse en la Embajadora de los Estados Unidos en Luxemburgo en el periodo del presidente Lyndon B. Jonhson en 1965 (fue la primera afroamericana que formó parte del gabinete de los Estados Unidos), Fue delegada de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el periodo del Presidente Carter (1976), fue secretaria del Gabinete de Vivienda y Desarrollo Urbano, así como secretaria del Departamento de Salud, Educación y Bienestar en 1980. Patricia Roberts estableció la profesionalización de los servidores públicos cuando estableció el programa de becas para servidores públicos en áreas relacionadas con las políticas públicas, actualmente el programa “Patricia Harris Public Fellows” patrocina conferencias de alto perfil sobre carreras profesionales, pasantías en el servicio público en asuntos internacionales y nacionales, en oficinas gubernamentales seleccionadas. Como servidora pública desarrolló el Programa de Estrategia Vecinal que subsidiaba la renovación de departamentos en áreas deterioradas, también amplió el programa de Granjas Urbanas e inició las subvenciones de Acción de Desarrollo Urbano para atraer empresas a áreas deterioradas. Bajo su dirección logró que se invirtieran millones de dólares en la renovación de proyectos de viviendas en deterioro en todo el país. |

| Naomi B. Lynn

1930- |

Fue la primera hispana y la segunda mujer presidenta de la Sociedad Estadounidense de Administración Pública (ASPA); durante su periodo incrementó la diversidad de participantes particularmente afiliando más mujeres y a las minorías. Los temas principales que Lynn abordó relatan los roles y contribuciones de las mujeres en la vida pública y las barreras de participación de las mujeres en las carreras electivas y designadas del sector público siendo sus principales obras “Bureaucratic Response to Civil Service Reform” precursor de subsecuentes estudios del Servicio Civil Federal y en coedición con Aaron Wildasky publicó el libro “Public Administration: The State of the Discipline” donde aborda la administración pública integrada por una gran cantidad de puntos de vista como son la teoría empírica, la teoría ética y la fenomenología, además de las disciplinas relacionadas directamente con ella, lo cual limita y fortalece al mismo tiempo la administración y sitúa desde diferentes perspectivas la administración pública. |

| Maxine Kurtz

1921-2008 |

Miembro de la Sociedad Estadounidense de Administración Pública (ASPA) en 1947, fue pionera en análisis económicos en aplicaciones metropolitanas de previsión de población y necesidades de mejora de capital, como directora de Proyectos Especiales de Planeación donde desarrolló el Programa de Áreas Modelo y Resultados que gestionó por varios años el Departamento de Desarrollo Urbano y vivienda (HUD por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud, Educación y Bienestar (HEW por sus siglas en inglés) defensora de los servidores públicos opinaba que si estos desarrollaban alguna innovación, debería ser gratificada e incentivada, de esta manera se lograría una mejora del servicio de la administración pública. Fue miembro del American Institute of Certified Planners (AICP) donde desarrolló su trabajo en el uso de la legislación para la solución de problemas de los ciudadanos inconformes en áreas urbanas, específicamente en propiedades de uso común. Como servidora pública estudió la relación intrínseca entre la legislación y su correcta aplicación por parte de los servidores públicos, lo anterior lo describe en su artículo “The Effect of Land Use Legislation on the Common Law of Nuisance in Urban Areas”. |

| MÉXICO | |

| Amalia González Caballero

(1898-1986) |

Maestra normalista y licenciada en letras. Fue secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Estado (1935). Fundó y presidió la Alianza Mexicana de Mujeres (1952), que logró el derecho al voto, ministra plenipotenciaria (1953) y embajadora en Suecia, Finlandia, Suiza, Austria y Naciones Unidas. Subsecretaria de Asuntos Culturales (1959-1964), fue la primera mujer integrante de un gabinete presidencial en México. En 1964, Miembro del Consejo Cultural Consultivo de la Administración Pública Internacional de las Naciones Unidas. En 1965 fue representante del Organismo Internacional de Energía Atómica. En 1980, asesora de la Secretaría de Turismo. Autora de varias obras de teatro. |

| Hermila Galindo Acosta

(1886-1954) |

Nació el 2 de junio de 1886 en Villa Juárez en el municipio de Lerdo, Durango. Su labor pionera impulsó el desarrollo de ulteriores movimientos feministas, los cuales demandaron la modificación del artículo 34 constitucional, para garantizar el derecho al voto de las mujeres, aspiración que finalmente fue alcanzada mediante un decreto publicado el 17 de octubre de 1953 por el presidente Adolfo Ruíz Cortines, quien, reconociendo su tarea, le otorgó el nombramiento honorario de La Primera Mujer Congresista. |

| Rosa Luz Alegría Escamilla

(1944) |

Nació en la ciudad de México en 1944. Cursó la licenciatura en Física en la UNAM, ejerció la docencia en varias facultades. De 1970 a 1982 ocupó diversos cargos en la administración pública, siendo responsable de la Unidad de Programación de la Secretaría de Educación Pública, del Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación —a partir del cual se desarrollarían en el país instancias relacionadas con la televisión educativa, la educación para adultos o la enseñanza abierta—, de la Subsecretaría de Evaluación de la Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Coordinación General del Sistema Nacional de Evaluación, hasta convertirse en la primera mujer en encabezar una secretaría de Estado (la de Turismo) en el gobierno de México. |

| Griselda Álvarez Ponce de León

(1913-2009) |

Nació el 5 de abril de 1913 en Guadalajara, Jalisco. En la capital del país, Griselda se graduó como maestra normalista (1938); realizó su especialidad en la Escuela Normal de Especialidades (1949-1951) y estudió Letras Españolas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1968-1976). Trabajó como profesora orientadora en el Museo Pedagógico Nacional (1953-1958). Por su excelente desempeño la promovieron a subdirectora, y después se convirtió en directora general de Acción Social Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde impulsó cajas de ahorro escolar, cooperativas, guarderías, escuelas rurales, casas de cultura, bibliotecas, y buscó mejorar el nivel cultural, moral, económico y social de las mujeres por medio de los Centros de Acción Educativa. En la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) encabezó la Dirección General de Trabajo Social, donde fomentó los centros de bienestar social en el país. Durante el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) encabezó la Dirección de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Desde este puesto le dio un gran impulso al teatro, al deporte y la formación de las mujeres. Se convirtió en la primera gobernadora del país por parte del PRI, cuando tomó posesión como gobernadora, la estatua del rey Colimán amaneció con un mandil puesto; para algunos “se doblegaba la condición masculina”. Como gobernadora llevó a cabo diversas reformas legislativas (penales, educativas, sociales). Muchas de éstas para atender problemas de la infancia, de violencia intrafamiliar y de las mujeres. |

| María Cristina Salmorán de Tamayo (1918-1993) |

Nació en la ciudad de Oaxaca el 10 de agosto de 1918. Cursó la carrera de derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en 1953 obtuvo el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desempeñó diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde fungió como presidenta de 1954 a 1961, cuando ingresó al Poder Judicial de la Federación como Ministra numeraria, adscrita a la Cuarta Sala. Fue la primera Ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en esa etapa integró la Comisión Mixta de Escalafón. En 1984 presidió varias sesiones del Pleno con carácter de decano, función que por primera vez ejerció una mujer en la Corte. Obtuvo su retiro voluntario el 16 de febrero de 1986. Asistió a las XLIII –como presidenta– y a la XLIV conferencias de la Oficina Internacional del Trabajo y a seminarios y reuniones en Colombia y Dinamarca. Fue miembro fundador de la Escuela Preparatoria Número 5, miembro de la Asociación Mexicana de Abogadas, de la Sociedad de Geografía y Estadística y de la Alianza de Mujeres de México; catedrática en la UNAM y en el IPN. |

| María Lavalle Urbina (1908-1996) |

Nació en 1908 en Campeche, fue profesora de primaria, abogada, y la primera mujer que se tituló como abogada en su Estado natal; primera magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales de 1947 a 1954; primera que presidió el Senado de la República en 1965, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la XLVI-XLVII Legislatura. Representó a México en 30 reuniones internacionales y en asambleas de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA. Dentro de sus reconocimientos destacan: "La Mujer del Año", en 1963; premio de la ONU por servicios eminentes a la causa de los derechos humanos en 1973; medalla de honor al mérito jurídico de la Asociación Nacional de Abogados en 1979; Medalla Justo Sierra del Gobierno de Campeche en 1981; medalla Belisario Domínguez del Senado de la República en 1985. |

| Alicia Arellano Tapía (1925-2021) |

Nació en 1925 en Magdalena de Kino, Sonora, primera mujer electa como senadora en el periodo 1964-1972, posteriormente en 1973, Alicia Arellano Tapia fue la primera mujer en Sonora en ser electa alcaldesa, cuando ganó la presidencia municipal de su natal Magdalena de Kino (1973-76). Gracias a su gestión y trayectoria, en 1979 fue elegida para ocupar el mismo cargo, como presidenta municipal, pero esta vez de Hermosillo, la capital de Sonora (1979-82). La gestión de Alicia Arellano en la administración municipal de Hermosillo se caracterizó por llevar a la capital sonorense a alcanzar la distinción nacional como la Ciudad Más Limpia de México. |

| María de los Ángeles Moreno

(1945-2019) |

Profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 1970 se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó a laborar como jefa de oficina del Departamento de Estudios Económicos de la Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para luego, en 1977, ser nombrada subdirectora de Planeación en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS). En el periodo de 1988-1991 fue Secretaria de Pesca, posteriormente diputada y senadora. |

Fuente: Elaboración propia con base en Descartes y sus corresponsales femeninas <43. Rivero, Y. (2016). Descartes y sus corresponsales femeninos. EPISTEME, 229-240.>, Outstanding Women in Public Administration <44. L. Felbinger, C., & A. Haynes, W. (2016). Outstanding Women in Public Administration. Nueva York: M.E. Sharpe, Inc.>, Sitio Web WyoHistory.org <45. WyoHistory.org. (17 de 10 de 2020). WyoHistory.org A project of the Wyoming State Historical Society. Obtenido de https://www.wyohistory.org/encyclopedia/ambition-nellie-tayloe-ross>, The Washington Post Nellie Ross, 101, 1st Woman Governor, Director of Mint for 20 Years, Dies <46. The Washington Post. (21 de 12 de 1977). Nellie Ross, 101, 1st Woman Governor, Director of Mint for 20 years, Dies.>, Denver Law Review <47. Kurtz, M. (05 de 2021). The Effect of Land Use Legislation on the Common Law of Nuisance in Urban Areas. Denver, Colorado, USA.> Sitio Web BiblioWEBTic <48. UNAM. (19 de 11 de 2010). Publicaciones Digitales DGSCA UNAM. Obtenido de http://biblioweb.tic.unam.mx/diccionario/htm/biografias/bio_g/gonzalez_caba.htm> Sitio Web ahunam <49. UNAM. (2015). AHUNAM. Obtenido de http://www.ahunam.unam.mx/consultar_fcu?id=3.30> Sitio Web Ichann Tecolotl <50. CONACYT CIESAS. (06 de 2021). Ichan Tecolotl. Obtenido de https://ichan.ciesas.edu.mx/griselda-alvarez-ponce-de-leon/> Sitio Web Banco de México <51. Banco de México. (10 de 05 de 2017). Banco de México. Obtenido de https://www.banxico.org.mx/billetes-y-monedas/hermila-galindo--biografia-.html> Sitio WEB SCJN Casa de la Cultura Jurídica <52. Suprema Corte de Justicia de la Nación. (17 de 10 de 2020). SCJN Casa de la Cultura Jurídica. Obtenido de https://www.sitios.scjn.gob.mx/casascultura/casas-cultura-juridica/oaxaca-oaxaca/biografia> Sitio Web IEEC <53. IEEC Campeche. (2003). Intituto Electoral del Estado de Campeche. Obtenido de https://www.ieec.org.mx/Documentacion/memorias/2003/marialavalle.htm> Sitio Web Marquesina.mx <54. Gerardo Ponce de León. (18 de 04 de 2021). www.MARQUESINA.MX Información que trasciende. Obtenido de https://www.marquesina.mx/361693/> La Jornada Baja California <55. La Jornada Baja California. (27 de 04 de 2019). La jornada Baja California. Obtenido de https://jornadabc.mx/tijuana/27-04-2019/quien-fue-maria-de-los-angeles-moreno>.

La participación de las mujeres en la administración pública es reciente, en gran medida se debe a que no se permitía su acceso a la vida pública, siendo relegadas a la vida privada, o mejor escrito “domestica”, a conveniencia del sistema patriarcal, ya que eran aceptadas cuando las mujeres mexicanas participaron activamente en la vida laboral del país encabezando movimientos sindicalistas desde el siglo XIX, como el de las Saraperas en Puebla (1884) o el de las cigarreras en la Ciudad de México (1887), o en la instauración de la democracia del país al participar en todas las revoluciones de México, desde la Independencia a la Revolución de 1910 con el colectivo de las soldaderas, aun cuando en estos enfrentamientos bélicos las mujeres alcanzaron el grado más alto de coronelas y soldadas recibiendo pago bajo un nombre masculino; es en 1916 cuando los grados alcanzados por las mujeres en la guerra fueron desconocidos por la Secretaría de Guerra y Marina en plena efervescencia revolucionaria, mediante la circular emitida el 18 de marzo de 1916, que señala: “Se declaran nulos todos los nombramientos militares expedidos a favor de señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido los servicios que éstas hayan prestado”. En este sentido, la institución castrense no hizo concesiones y en 1917 las mujeres fueron formalmente dadas de baja de dicha Secretaría por disposición de Venustiano Carranza, aun cuando algunas de ellas continuaron peleando en los distintos ejércitos rebeldes más allá de ese año. Su participación bélica violentaba el sistema restrictivo y desigual que rige las relaciones entre hombres y mujeres en términos de poder. Cuando ya no se las necesitó, se desconoció su participación militar <56. Rocha, M. (2018). “Soldaderas y soldados en la Revolución mexicana. En los campamentos o empuñando armas en los escenarios bélicos. Dimensión Antropológica, 159-18>.

Históricamente, dentro de una cultura androcéntrica la condición de la mujer en México fue una constante lucha por la visibilización de sus derechos, Registros históricos muestran por ejemplo, que en 1824 las mujeres zacatecanas enviaron una carta al Congreso Constituyente reclamando participar en la toma de decisiones, alentadas por el discurso que durante el gobierno del presidente Benito Juárez escribió en su programa de gobierno del 20 de enero de 1861: “Secularizando los establecimientos de utilidad pública, se atenderá también a la educación de las mujeres, dándoles la importancia que merecen por la influencia que ejercen en la sociedad”<57. Rocha, M. (2018). “Soldaderas y soldados en la Revolución mexicana. En los campamentos o empuñando armas en los escenarios bélicos. Dimensión Antropológica, 159-18> Es durante este gobierno que se crea la escuela de señoritas que se convirtió en años posteriores en la Escuela Normal para Señoritas; para 1879 con la unión de varios grupos de mujeres a los movimientos del Primer Congreso Obrero, que buscaba las reivindicaciones laborales, y donde las mujeres se incorporan a varios clubes liberales y partidos de oposición al porfirismo, las mujeres comienzan a organizarse en todo el país, en 1906 el grupo denominado “Las admiradoras de Juárez” exigen el derecho al voto femenino, secundado en 1911 por el movimiento “Las hijas de Cuauhtémoc” quienes envían una carta al presidente interino Francisco León de la Barra exigiendo su derecho al voto, señalando que en la Constitución de 1857 no se hacía mención al sexo, ya que solo se exigía que fueran ciudadanos en general y que supieran leer, por lo tanto no podían ser excluidas <58. Jaiven, A. L., & Rodríguez, R. (2017). El sufragio femenino y la Constitución de 1917. Una revisión. Política y Cultura, 57-81.>.

Para 1915 las mujeres inician las primeras movilizaciones para solicitar la reforma a los artículos 34,35 y 115 constitucionales, originando un debate en 1916 en el constituyente que concluye con su negativa a otorgar el derecho al voto a la mujer, dictamen donde al tenor de lo siguiente cito textual <59. Hernández, P. (2021). LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN EL ÁMBITO DE LO PÚBLICO: ADMINISTRACIÓN, POLÍTICA Y ECONOMÍA. Boletín Mexicano de Derecho comparado, 453-485.> (Hernández P., 2021):

“Las actividades de la mujer mexicana han estado restringidas tradicionalmente al hogar y su familia, no han desarrollado una conciencia política y no ven además la necesidad de participar en los asuntos públicos. El hecho de que algunas mujeres tengan condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos deban concederse a la mujer como clase (sic). La dificultad de hacer la selección autoriza la negativa”

Desde diversas trincheras la actuación femenina queda de manifiesto en la historia presufragista, ejemplo de ello es la participación de las mujeres en un contexto natural de una sociedad patriarcal y predominantemente católica, la Cristiada (1926-1929) donde no lucharon por el sufragio, pero sí por sus derechos y creencias, preparando el terreno para las que, si lo hicieran, ya sea como la líder de las acciones, la simple combatiente, o la colaboradora eficaz de la causa que defendió <60. Araoz, M. (2015). Ana Lau Jaiven y María Mercedes Zúñiga Elizalde (coordinadoras) (2013), El sufragio femenino en México. Voto en los estados (1917-1965). Región y Sociedad, 253-260.> <61. Naranjo, O. (2014). La mujer mexicana de la primera rebelión de los cristeros (1926-1929): una mirada historiográfica. Historiografías, 121-137> .

Estos movimientos comienzan a documentarse y por primera vez las mujeres son nota nacional, con el surgimiento de las revistas femeninas y feministas. La escritora y autora de “La emancipación de la mujer por medio del estudio”, Laureana Wright González, funda la primera revista feminista de México: Violetas del Anáhuac, así como el periódico Mujeres de Anáhuac, donde se informó de los avances de las sufragistas de todo el mundo en su lucha por la igualdad.

A partir de 1923 y hasta 1925, Chiapas, Yucatán y Tabasco se caracterizaron por un activismo a favor del sufragio, concediendo igualdad política a la mujer para votar y ser votada en puestos de representación popular. Entre algunas mujeres destacadas, las diputadas Fidelia Brindis, Elvira Carrillo Puerto y Hermila Galindo, se caracterizaron por buscar beneficios sociales para las mujeres. Sin embargo, el 7 de marzo de 1937, la Cámara de Senadores asesta otro duro golpe a la lucha por el sufragio femenino al dictaminar en negativo el anteproyecto a través del cual se otorgaba el voto a las mujeres "…en el tiempo actual, la mujer mexicana aún no está capacitada para el ejercicio de derechos políticos y por tal motivo, se desecha la petición". Las legislaturas locales fueron las primeras en conceder el voto a la mujer, el reconocimiento de la Constitución Federal, de ese derecho se hizo hasta 1947, al adicionar el artículo 115 constitucional, en el cual se disponía que "en las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho a votar y ser votadas" <62. Galeana, P. (1990). Universitarias Latinoamericanas Liderazgo y Desarrollo. México: Coordinación de Humanidades.>.

A partir de ahí, las mujeres continuaron organizándose para la obtención de sus derechos, uniendo esfuerzos en diversas organizaciones, en 1979, se crea el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres; en 1982, la Red Nacional de Mujeres; en 1988, la Coordinadora de Mujeres “Benita Galeana” fue creada por 17 grupos (caracterizados por grupos de bajos recursos económicos). Posterior a la celebración de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer en 1975, fue que quedó asentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el reconocimiento a nuestra igualdad jurídica <63. SEGOBVER. (22 de 03 de 2012). Historia de la Ciudadanía de la mujeres en México. Obtenido de Biblioteca Segobver: https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/Historia_de%20la%20ciudadania%20de%20las%20mujeres.pdf>.

Ahora bien, desde el derecho al voto hasta la actualidad las mujeres han continuado luchando por sus derechos políticos y su visibilización en la vida pública, a decir de Marcela Lagarde este momento histórico condujo al cuestionamiento de una democracia moderna participativa y con decisión a los asuntos públicos y la normativa que incluye a las mujeres, esto contribuye a repensar la democracia desde una perspectiva de género <64. Lagarde, M. (2 de 12 de 2020). Youtube. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=x0_RMBtOWsk>.

2.4. El género como problema de política pública.

Como un reflejo de los ideales y anhelos de la sociedad, las políticas públicas son los objetivos de bienestar colectivo que nos permite comprender hacia dónde orientar el desarrollo y cómo hacerlo, lo anterior mediante la intervención pública, distribución de responsabilidades y recursos entre los actores sociales, el papel de estas políticas públicas es materializar la acción del Estado, el puente visible entre el gobierno y la sociedad.

Como fines del Estado son el bienestar social, el desarrollo económico y la seguridad colectiva, asimismo se puede entonces mencionar sus funciones básicas que se materializan en las políticas públicas <65. Torres-Melo, J., & Santander, J. (2013). Introducción a las políticas públicas. Bogotá: IEMP Ediciones> .

- Función de asignación: que busca asegurar la provisión de bienes y servicios sociales y el proceso mediante el cual el total de recursos se divide entre bienes privados y sociales.

- Función de distribución: proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar un Estado equitativo y justo.

- Función de estabilidad: que se orienta a garantizar la estabilidad económica mediante la utilización de la política presupuestaria y la estabilidad social mediante la resolución de conflictos.

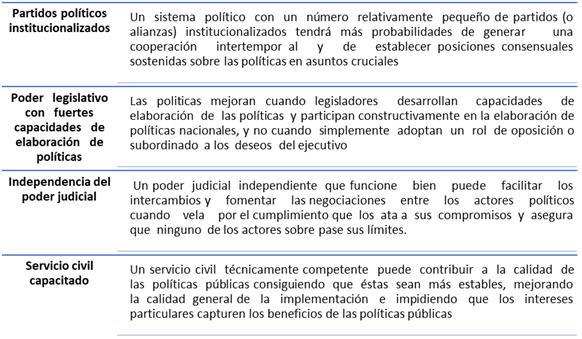

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo las características del proceso de elaboración de las políticas públicas dependen de la calidad de las instituciones del gobierno, de la institucionalización del congreso, la independencia del poder judicial y la calidad del servicio civil, esta sinergia promueve una elaboración más cooperativa de las políticas y por ende políticas de mejor calidad <66. Franco, M., & Scartascini, C. (2014). La política de las políticas públicas: Re-examinando la calidad de las políticas públicas y las capacidades del Estado en América Latina y el Caribe. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo>:

Ilustración 1. Características de los procesos de elaboración de las políticas públicas.

Fuente: elaboración propia con base en Franco & Scartascini, 2014.

Aun cuando lo anterior describe el ideal alcanzable en la elaboración de las políticas públicas no debemos olvidar que estas son perfectibles a través del tiempo, ya que lo que funcionaba para una generación o una administración tal vez en la siguiente sea obsoleta, y que la mayoría de las políticas públicas surgen de los problemas que exigen acción para su solución, los cuales son situaciones conflictivas derivadas de la inseguridad colectiva, la oportunidad, la escasez, el dolor y la pobreza; que existen porque la situación general no alcanza el nivel mínimo de lo deseable <67. McGregor, E. (1989). Orígenes y tendencias del análisis de las políticas públicas. Política y Sociedad, 7-14.>.

Si nos remontamos a la historia, a inicios de los años cincuenta, Harold Lasswell señaló la necesidad de orientar las políticas hacia las disciplinas académicas, resaltando que esta orientación diferiría de las disciplinas tradicionales por el hecho de que el conocimiento originado de ellas (tradicional) se basa en un diálogo entre la teoría y la práctica.

En el análisis de las políticas públicas, continuando con Laswell, se debe señalar que los problemas prácticos reales no son únicamente políticos, económicos, sociológicos o psicológicos; además que varias disciplinas intervienen en el análisis de una política pública, lo que lo convierte en un ejercicio multidisciplinario (que enriquece una disciplina con los saberes de otra) al que, desde mi punto de vista, elevaría a transdisciplinario <68. Morin, E. (18 de 02 de 2018). Multidiversidad Mundo Real Edgar Morin. Obtenido de http://edgarmorinmultiversidad.org/index.php/que-es-transdisciplinariedad.html> ya que representa la aspiración a un conocimiento lo más completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. Por eso, el diálogo de saberes y la complejidad son inherentes a la actitud transdisciplinaria, que se plantea el mundo como pregunta y como aspiración.

Las políticas públicas, en la medida en que establecen una obligación de los Estados, son exigibles por parte de la ciudadanía. Hacerlas justas desde un enfoque de igualdad de género marca la diferencia frente a otras políticas e impone al Estado nuevos retos en el sentido de considerar la igualdad y la no discriminación en la práctica, reconociendo las necesidades diferenciadas y, en consecuencia, las medidas, contenidos y protecciones específicas a través de dichas políticas <69. Benavente, C., & Valdés, A. (2014). Políticas públicas para la igualdad de género. Santiago de Chile: CEPAL.>.

Según Flores (2014, p. XX), explicar la diferencia de género a partir de sus efectos es una estrategia ideológica de resistencia, sustentada en el poder de la tradición, por lo que comprender este fenómeno es crucial para no reproducir el error de interpretar la diferencia entre sexos como innata, puesto que los datos objetivos emergentes de los estudios de género cuestionan esas afirmaciones de pensamiento tradicional y revelan que la diferencia entre sexos en el orden social es adquirida y administrada <70. Flores, F. (2014). Psicología Social y Género: El sexo como objeto de representación social. México: UNAM – CEPHCIS.>;

Así que, partiendo de la idea que el género no son los hechos naturales o biológicos que a lo largo de la historia han construido las sociedades y ha contribuido a la desigualdad social y política, la perspectiva de género debe tomar en cuenta las diferencia de sexos entre la generación de desarrollo y analizar, en cada sociedad y en cada circunstancia, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre hombres y mujeres y tomar acciones para:

- Redistribuir equitativamente las actividades entre los sexos (en los ámbitos público y privado).

- Valorar de manera justa los distintos trabajos que realicen hombres y mujeres (trabajo doméstico, servicios, etcétera).

- Modificar las estructuras sociales, los mecanismos, reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

- Fortalecer el poder de gestión y decisión de las mujeres.

Si bien es cierto México cuenta con un etiquetado de recursos públicos para las políticas públicas en el tema mujeres y la igualdad de género fue incorporada desde 2008 en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que luego se renombró como “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” en 2013. En dicho anexo se presenta el presupuesto desagregado por ramos administrativos y programas presupuestarios en los que la Cámara de Diputados etiqueta recursos públicos federales para las mujeres y la igualdad de género, pero mientras el presupuesto de egresos no se formule con perspectiva de género, su impacto en la situación de las mujeres y la igualdad de género será negativo. El presupuesto continuará actuando como factor reproductor de las desigualdades de género y contribuirá a que persista y, probablemente, a que se agrave la situación desfavorable de las mujeres en la sociedad.

Ejemplo de lo anterior es el recorte o la insuficiencia de los recursos públicos destinados a atender y solucionar la problemática de género que afecta directamente a las mujeres en cuestiones como la salud reproductiva, la mortalidad materna, la falta de acceso a recursos económicos y la violencia, entre otras <71. Benavente & Valdés, C.2. México: el Gasto Etiquetado para las Mujeres y la Igualdad de Género (GEMIG), 2014>.

Aplicado al proceso de desarrollo, el análisis de género mide cuánto influyen los programas y políticas en las mujeres y en los hombres de manera diferencial, en este sentido, el Estado deberá incorporar la perspectiva de género y pugnar, precisamente, porque se tomen en cuenta las consecuencias de una política pública, con el propósito de que podamos entender si una política alcanza (beneficia) o retrasa (limita) la situación de las mujeres <72. Instituto Nacional de las Mujeres. (2004). El ABC de género en la Administración Pública. México: INMUJERES.>.

2.5. La construcción metodológica en política pública de la perspectiva de género.

La denominada perspectiva de género es un instrumento indispensable en las investigaciones sociales al dar luces sobre las diferentes formas de construcción identitaria de mujeres y hombres, sus maneras particulares de actuar, percibir, entender, sentir, hablar e interactuar, además de los diferentes vínculos que se establecen entre ellos <73. Inda, N. (2006). La perspectiva de género en investigaciones sociales. Des brèches dans la ville, 37-54.>.

El marco jurídico, la doctrina y la teoría sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres arrojen necesariamente un elemento distintivo: la nota esencial de la perspectiva de género. Identificarla y comprenderla es de vital importancia a fin de lograr una construcción metodológica adecuada de las políticas públicas que actualmente se encuentran en avanzado estado evolutivo.

Por lo tanto y de acuerdo con el trabajo de Flores Palacios, la adquisición del género es un trabajo de construcción social que no se explica por sus efectos, por lo que resulta ineludible para este estudio del género anclarse en un marco teórico que contemple en su articulación el postulado de paridad del que se parte, para la definición de su objeto: una construcción social <74. Flores, F. (2014). Psicología Social y Género: El sexo como objeto de representación social. México: UNAM – CEPHCIS.> .

A decir de Giddens, nunca ha habido una sociedad, según los acervos históricos existentes, en la cual las mujeres hayan sido siquiera aproximadamente iguales a los hombres. Esta es una verdadera revolución en la cotidianidad, y sus consecuencias se están sintiendo a nivel mundial en esferas desde laborales hasta políticas.

Si llevamos lo descrito anteriormente al campo laboral, específicamente en las instituciones, las cuales han sido creadas en virtud de acciones e interacciones humanas y son el producto de largos procesos históricos que se cristalizan en reglas, normas y convenciones culturales en los que han participado sujetos sociales y colectividades con diferente poder, concepciones y aspiraciones existiendo si son continuamente recreadas mediante nuevas acciones e interacciones entre personas y colectividades.

Desde esta perspectiva, las relaciones que establecen hombres y mujeres en la vida cotidiana no son independientes del quehacer de las instituciones. La cotidianidad de género es vivida a través de y con estas formas de conocimientos y prácticas ya convertidas en hábitos. Las reglas y normas que durante largo tiempo han distribuido - de manera desigual - los recursos, las oportunidades y el poder entre hombres y mujeres, han afectado las motivaciones y expectativas que unas y otros tienen de sí y de sus posibilidades de incidir en los destinos sociales, políticos y laborales.

Entendemos al Gobierno como la acción de gestionar un proyecto político que resulta de una selección de problemas que un régimen prioriza y sobre la cual se compromete con la ciudadanía que elige mayoritariamente ese proyecto a resolver al menos algunos de esos problemas. Los inconvenientes de la realidad surgen a partir de una declaración de insatisfacción que un actor hace en relación con el estado actual de las cosas, y manifiesta su deseo y voluntad de transformar la realidad hacia un nuevo estadio, más satisfactorio.

En la práctica social y política se muestra que las mujeres no cuentan con las mismas posibilidades de acceso a puestos de elección, como tampoco de participación en la toma de decisiones, pues de alguna manera sus capacidades para ocupar dichos puestos públicos son cuestionadas.

Para clarificar lo anterior, debemos partir de que existe una sistemática confusión de términos que ha hecho que no se alcancen los objetivos de cada uno al 100 por ciento:

Tabla 4. Diferencias conceptuales.

| Término | Definición | Ejemplo de no cumplimiento |

Confusión |

|---|---|---|---|

| Igualdad de género | La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley (art. 4. CPEUM), lo que significa que todas las personas, sin distingo alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la sociedad en su conjunto. El Instituto Nacional Electoral indica que se entiende por igualdad de género “el principio por el cual se reconoce que las necesidades y características de mujeres y hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera, de modo que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependen de su sexo, eliminando así toda forma de discriminación por dicho motivo.” | Un ejemplo de su no cumplimiento es la desigualdad salarial: la demanda pendiente de que mujeres y hombres cobren lo mismo por el mismo trabajo realizado y las mismas capacidades demostradas. | 1. Las palabras ‘equidad’ e ‘igualdad’ no son sinónimos ni intercambiables y pueden dar lugar a una confusión conceptual; por lo tanto, se debe eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad (formal y sustantiva) de hecho y de derecho entre la mujer y el hombre.” 2. Se suele utilizar el concepto de equidad, en vez del de igualdad en la elaboración y la aplicación de políticas y programas para la mujer.” 3. Se entiende la equidad como un paso preliminar para el logro de la igualdad, cuando los términos ‘equidad’ e ‘igualdad’ transmiten mensajes distintos, y su uso simultáneo da lugar a una confusión conceptual. |

| Equidad de género | Principio ético-normativo asociado a la idea de justicia; bajo la idea de equidad se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja, en función de la idea de justicia que se tenga y haya sido socialmente adoptada, lo anterior con el fin de lograr la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar” | Un ejemplo de su no cumplimiento son las campañas de control de natalidad dirigidas exclusivamente a las mujeres, eximiendo al hombre de la responsabilidad. | |

| Paridad de género | Es la representatividad de las mujeres en la esfera pública, sobre todo en la política. Según Alicia Miyares, "garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente a la ciudadanía". La paridad tiene que ver con las llamadas cuotas de género que son una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones. | Un ejemplo de no cumplimiento es que las principales comisiones legislativas son dirigidas por hombres, mientras que las comisiones en donde hay más presencia de mujeres son aquellas que tradicionalmente se identifican con los roles asignados al sexo femenino |

Fuente: elaboración propia con base en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos <75. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2018). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México: Cámara de Diputados.> La igualdad de género <76. ONU. (2016). La Igualdad de Género. ONU Mujeres.> Paridad de Género: Evolución, Logros y Realidades<77. Consultoría Liderazgos en Acción. (29 de 10 de 2015). Paridad de género: evolución, logros y realidades. Obtenido de Portal interior INE: https://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/IFE-v2/DEPPP/DEPPP-Varios/Foro_ImpactoyProspectivas/docs/doraaliciapan29oct.pdf>.

La literatura sobre el tema reconoce los frentes de los cuales surgen las discusiones que conformarán el abordaje de la paridad de género en la administración pública, y es que para las y los funcionarios públicos, existe una obligatoriedad jurídica y, como personas, hay una exigencia ética, de justicia social, e incluso de racionalidad económica.

Hacer justicia no significa igualitarismo; tratar igual a quienes son diferentes acentúa la desigualdad social. La paridad es un Es un principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, que adopta nuestro país como parte de los compromisos internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. La paridad es una medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública.

Por otro lado, la igualdad, como ideal o expectativa por alcanzar, va más allá de una simple igualación entre hombres y mujeres; implica crear los sistemas que les permitan a ambos tener las mismas oportunidades para acceder, usar y controlar derechos, recursos y beneficios <78. Bonifaz, L. (2016). El principio de paridad en las elecciones: Aplicación, resultados y retos. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.> .

Después de la claridad de conceptos y orígenes de éstos podemos entonces realizar la construcción metodológica de la paridad de género como un constructo de problema de política pública mediante los siguientes pasos <79. García, M. (agosto de 2017). Clase presencial en el Senado de Análisis de Políticas Públicas. México: INAP.> <80. Santander, J. T.-M. (2013). Introducción a las Políticas Públicas Conceptos y herramientas desde la relación entre el Estado y la Ciudadanía. Bogotá: IEMP Ediciones.>.

- Hecho: las mujeres ocupan menos del 20% de los cargos en el gabinete del Ejecutivo federal y no alcanzan el 50% en la APF.

- Causas: la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral es producto de múltiples factores, entre los que destacan:

- La transición demográfica (impulsada por el control y descenso de la fecundidad) y los cambios en las familias (menos hijos e incremento de la jefatura femenina).

- Los avances a favor de los derechos de las mujeres y la paulatina eliminación de las barreras formales e informales que alejaban a las mujeres de ciertas profesiones y ocupaciones: entre ellas, una mayor escolaridad de las mujeres de la población económicamente activa, que en 2017 asciende a 10.4 años para mujeres y 9.6 años entre los hombres.

- Las emergencias económicas que demandan el apoyo de más integrantes de la familia para lograr mejores ingresos familiares: en 2015 los ingresos de las mujeres que trabajan para el mercado económico representaron en promedio 39.4% de los ingresos totales de sus hogares.

- La transición demográfica (impulsada por el control y descenso de la fecundidad) y los cambios en las familias (menos hijos e incremento de la jefatura femenina).

- Impacto: no trascender en un mundo globalizado.

- Problema colectivo: las mujeres constituyen poco más de la mitad de la población y, potencialmente, la mitad de su fuerza de trabajo. Pero el país aún no ha pasado por la reestructuración cultural y social de la división sexual del trabajo que logre las condiciones para que las mujeres participen de la igualdad de oportunidades que los hombres poseen en el trabajo, desde las circunstancias de contratación y oportunidades de ascenso, hasta las prestaciones y condiciones laborales -que debieran ser diferentes para mujeres y hombres.

De acuerdo con González en 2017, la tasa de participación en el mercado económico asciende a 42.9% entre las mujeres en edad de trabajar, mientras que la de los hombres alcanza 77.8%; lo cual indica que todavía las mujeres enfrentan una brecha de participación en el mercado económico de 34.9 puntos porcentuales por debajo de los hombres <81. CNDH. (2017). Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2017. México: CNDH.> . - Problema social: de acuerdo con los datos del censo poblacional del INEGI, 2015, de la población total de 119 938 473 millones de mexicanos, 51.4 millones son mujeres mientras que los restantes 48.6 son hombres. Por lo tanto, las mujeres constituyen poco más de 51 por ciento de la población. Sin embargo, su representación en áreas estratégicas no sigue ese patrón.

De acuerdo con el estudio la CNDH 2017, en el conjunto de las 49 instituciones de la APF consideradas, 53.5% de las personas empleadas son mujeres. Sin embargo, el porcentaje de participación femenina entre el total del personal de la APF encierra una amplia variedad de situaciones institucionales. Si se consideran 49 instituciones que reportan actividades en el Proigualdad y que en su mayoría proporcionan datos en el RUSP, 20 de ellas muestran que 50% o más de su personal son mujeres: Semarnat, Cultura, Ser, Fovissste, SS, Consar, Sedesol, Se, Imjuve, Sipinna, Stps, Cnegsr, Conapred, Inea, Imss, Issste, Inmujeres, DIF, Inapam y Conavim, y en estas cinco últimas más del 60% son mujeres. Mientras que en seis instituciones el porcentaje de mujeres es menor a 40%: Policia Federal (21.5%), Conafor (21.6%), Conagua (35.0%), SCT (37.3%), Conanp (38.4%) y Sagarpa (38.5%).

Entre los mandos medios y superiores, en 29 de las 47 instituciones, el porcentaje de mujeres supera el 40.0%. Este porcentaje de mujeres en puestos de mando indica que en ellas se ha logrado uno de los indicadores del Objetivo 1 de Proigualdad: alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y propiciar un cambio cultural respetuoso de los derechos de las mujeres; ya que el indicador “porcentaje de mujeres en puestos directivos de la administración pública” establece 40.0% como meta a 2018.

Si se contrasta el porcentaje de mujeres en mandos, con el del total del personal, se aprecia que las mujeres tienen menos presencia en las posiciones de liderazgo y toma de decisiones. Entre las 29 instituciones donde las mujeres alcanzan 40% o más en los puestos de mando (ver gráfica 2A), en sólo siete de ellas el porcentaje de mujeres es superior al del total de empleados de la institución: Conadis (44.4% en el total y 48.1% en puestos de mando), Sipinna (54.7% contra 57.6%), Conapo (49.1% contra 51.2%), Cultura (50.5 contra 51.8%), Coneval (45.7% contra 46.6%), SS (51.2% contra 52.0%) y Cenapred (47.2 contra 47.7%). Mientras que entre aquellas instituciones donde el porcentaje de mujeres es menor a 40% en los puestos de mando, sólo dos (Policía Federal y Conafor) tienen un mayor porcentaje de mujeres en puestos directivos que en el total general - Problema colectivo: las mujeres constituyen poco más de la mitad de la población y, potencialmente, la mitad de su fuerza de trabajo. Pero el país aún no ha pasado por la reestructuración cultural y social de la división sexual del trabajo que logre las condiciones para que las mujeres participen de la igualdad de oportunidades que los hombres poseen en el trabajo, desde las circunstancias de contratación y oportunidades de ascenso, hasta las prestaciones y condiciones laborales -que debieran ser diferentes para mujeres y hombres.

De acuerdo con González en 2017, la tasa de participación en el mercado económico asciende a 42.9% entre las mujeres en edad de trabajar, mientras que la de los hombres alcanza 77.8%, lo cual indica que todavía las mujeres enfrentan una brecha de participación en el mercado económico de 34.9 puntos porcentuales por debajo de los hombres <81. CNDH. (2017). Estudio sobre la igualdad entre mujeres y hombres en materia de puestos y salarios en la Administración Pública Federal 2017. México: CNDH.>. - Problema público: ser focalizados como uno de los países donde existe la desigualdad y disparidad en la Administración Pública Federal, de no llegar a realizarse se contrapondría con el mandato del Ejecutivo Federal emitido el 8 de noviembre de 2016 para que todas las instituciones federales tengan, lo antes posible, la certificación de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y no Discriminación (Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015). Otro factor, el llamado techo de cristal – que alude a barreras invisibles impuestas social y culturalmente – impide que las mujeres alcancen niveles superiores de gestión, y es un fenómeno mundial que afecta a las mujeres, incluso a las de mayores niveles de escolaridad. En promedio, el género femenino tiene un menor porcentaje entre los puestos de mandos medios y aún menos en los superiores, a pesar de estar bien representadas en el lugar de trabajo y más educadas que sus homólogos varones. Como lo ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la comprensión de estos comportamientos puede ayudarnos a afrontar los desafíos, los estereotipos y las desigualdades sistémicas más sutiles que pueden alimentar las brechas sociales más amplias entre mujeres y hombres.

Del inicio de esta investigación a la actualidad, ha habido un avance en la inclusión de género en las políticas públicas, con el fin de reducir la desigualdad entre hombres y mujeres sin embargo es perfectible dado que presentan todavía deficiencias, con la incorporación de diversos instrumentos tales como:

- Políticas de acción afirmativa, con el fin de visibilizar al género femenino, minorías raciales y étnicas, grupos etarios, y garantizar su representación social.

- Políticas para las mujeres que dan prioridad a las necesidades femeninas, y compensan a las mujeres su ingreso en el ámbito público

- Políticas con perspectiva de género

- Políticas con transversalización de género.

Este último punto de políticas públicas con transversalización de género en la actualidad tiene como objetivo cumplimentar la implementación de la Agenda 2030, un ambicioso plan que contiene 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (los ODS), incluido un objetivo independiente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ODS 5) y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades y promover la prosperidad, al tiempo que protegen al medio ambiente de aquí a 2030 <82. ONU MUJERES. (17 de 10 de 2020). ONU MUJERES. Obtenido de https://www.unwomen.org/es/what-we-do/2030-agenda-for-sustainable-development>.

El denominado ODS5 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas mediante metas establecidas, entre las que resaltan tres para fines de esta investigación:

- Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

- Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública, y

- Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas a todos los niveles <83. ONU Mujeres. (18 de 10 de 2020). ONU mujeres. Obtenido de https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality>.

Sin embargo y a pesar de todos los avances que los estados han realizado para visibilizar la desigualdad como problema público estructural, éste sigue siendo el principal problema al que se debe enfrentar alguien que pretende desempeñarse en el diseño, implementación, y evaluación de las políticas públicas con perspectiva de género, y a decir de Zaremberg, este problema público importa no solo por cuestiones de lucha “ideológico-partidistas” sino porque la desigualdad de un grupo dentro de la sociedad genera en mediano y largo plazo una afectación para todo el conjunto social <84. Zaremberg, G. (2013). El género en las políticas públicas Redes, reglas y recursos. México: Flacso.> .